Mauvaises herbes et installations artistiques dans le paysage; bocages de papier

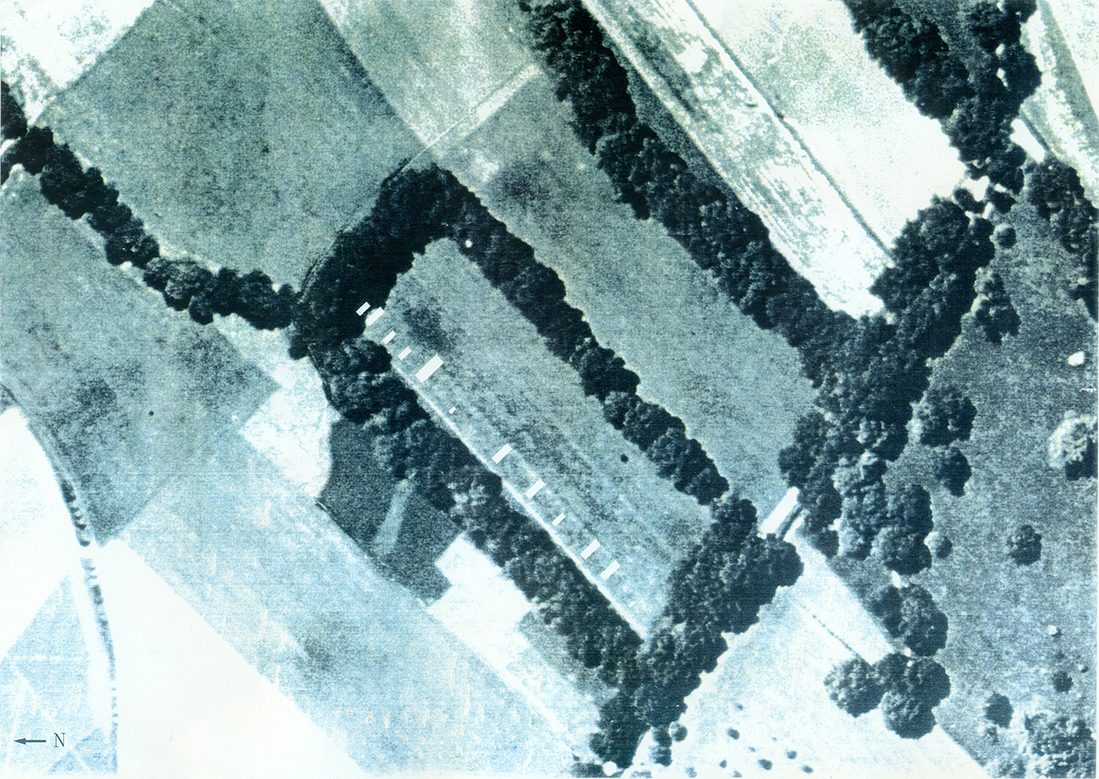

L’étude cartographie a révélé l’ancienneté de ce bocage : au XVIIIe siècle, ses composantes sont déjà présentes, témoignant des pratiques culturales de générations de petits paysans qui se sont acharnés à construire et à entretenir respectueusement ce que l’on appelle aujourd’hui la biodiversité. Ces sociétés agricoles comprirent instinctivement que le paysage est une entité vivante, interconnectée à de plus vastes échelles aux imbrications infinies.

Des chênes totémiques, colosses silencieux, entourent le bocage, ombragent le chemin vicinal et guident nos pas. C’est un chemin vieux qui parle au cœur des femmes et des hommes.

L’étoffe de cette œuvre est tissée à travers les matériaux du bocage. L’emplacement de l’installation a été déterminé afin de favoriser les plans séquences entre les troncs.

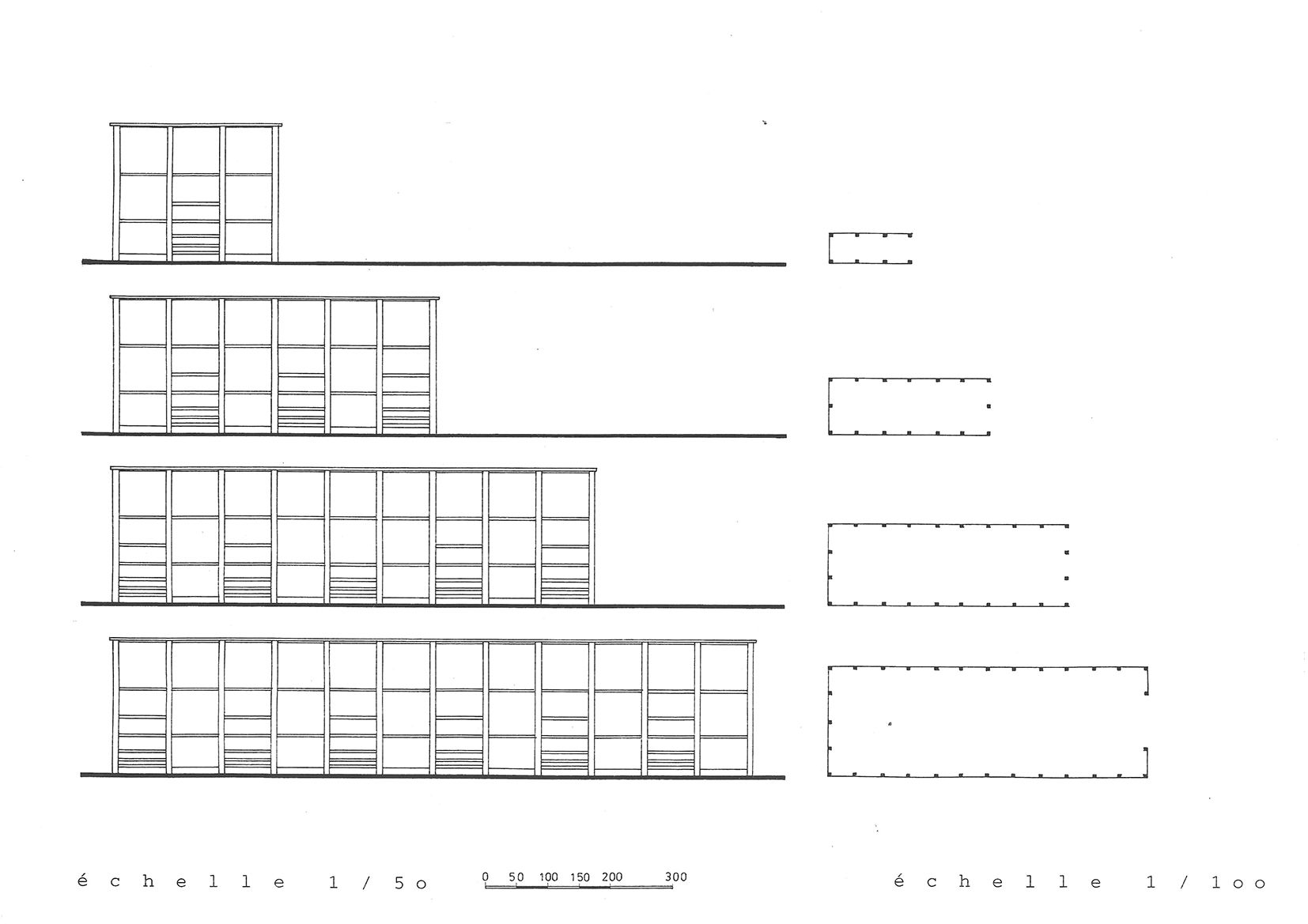

Les bocages de papier comportent des fenêtres qui conduisent le regard à l’extérieur de la pièce. Le regard se balade ainsi entre la micro et la macro-observation. L’affinité entre le singulier et le tout est indissociable. Chaque alcôve abrite un paysage unique qui trouve sa signification profonde par sa liaison aux douze chambres, tout comme le bocage se connecte et s’enlace à sa trame végétale.

Ces structures de bois et de papier se dressent tels des “pare-à-vent” et enveloppent délicatement la plante, offrant une vision positive des mauvaises herbes transmutées alors en icône.

L’entrée est une petite ouverture, une attention de plus à l’herbe, afin qu’en pénétrant la visiteur-rêveur s’abaisse humblement pour alors découvrir la plante.

Les structures des chambres sont elles aussi déterminées selon les proportions de l’espace du bocage, tandis que les montants horizontaux vont en croissant vers le ciel, évoquant respectivement la croissance des plantes et des êtres humains.

Cette progression suggère les trois étapes fondamentales du développement : enfance, adolescence, âge adulte. Insérée dans cette structure évolutive s’imbrique la croissance moyenne d’une ortie ou d’une graminée.

Les promeneurs qui fréquentent l’installation s’ouvrent à la sagesse verticale et ancestrale des herbes sauvages qui accompagnent nos pérégrinations depuis nos origines et aux bocages, mémoires de la forêt primitive.

En fin de compte, je souhaitais parler du vivant à travers les sens et la beauté des mauvaises herbes. Cette installation pionnière mêlant architecture, art, botanique et agriculture a déterminé la suite de ma vie professionnelle pour m’entraîner sans cesse sur les chemins de traverse.

Avec la collaboration pour la fabrication du papier d’Edgar Soares et Katarina Kreil et de l’ouvrage de Pierre Lieutaghi : La plante compagne : pratique et imaginaire de la flore sauvage en Europe occidentale, édité par Conservatoire et Jardin Botaniques de La Ville de Genève, Suisse, 1991.

Variétés de blé ancien, offert par la banque de gènes Agroscop